(antivirus)

(kilobit)

(retroazione) collezione privata

(spartito)

(interfaccia) collezione privata

(link)

(via cavo)

(shortcut)

(virus)

(seduto istante)

(assistente vocale)

(diritto all'oblio)

(infosfera)

(control X)

(shuttle)

(server) collezione privata

(elettrostatico)

(client) collezione privata

(you tuber)

(errorista)

(iCone)

(memoria esterna)

(la rete)

(selfie)

(chat)

(desk top)

(vettoriale)

(codice sorgente)

(you born)

(net flex) collezione privata

(google)

(blockchain)

(path)

(tunneling)

(es empio) collezione privata

(banda larga)

(periferica) collezione privata

(password errata) collezione privata

(bootleg)

(reseat)

(hard disk)

(splitter)

(scheda madre)

(allegato)

(terminale)

(circuito)

(hung up)

(trojan)

(sign off) collezione privata

(round robin) collezione privata

(router)

(stand by)

(swipe)

(peer to peer)

(server farmer)

(calibration)

(hyperlink)

(pen drive)

(dorsale di rete)

(turing club)

***

Cinque anni fa, quando ho cominciato a impastare queste sculture di terracotta (solo poi annegate nel cemento) immaginavo che avrebbero di lì a poco invaso discretamente lo spazio urbano. Nel frattempo però, quegli scricchiolii che percepivo nel terreno sotto i miei piedi si sono fatti voragine, le modalità che avevo sperimentato in strada venivano mimate nella forma e svilite nel contenuto, prima dalle grandi aziende (sempre attente e voraci), poi dall’associazionismo povero di idee ma in cerca di consenso facile, infine dalla politica istituzionale (in imbarazzante ritardo su tutto). Il risultato è un caos privo di vita a cui ho provato a sottrarmi, prima restando per quanto possibile immobile, poi provando a immaginare diverse tipologie d’intervento.

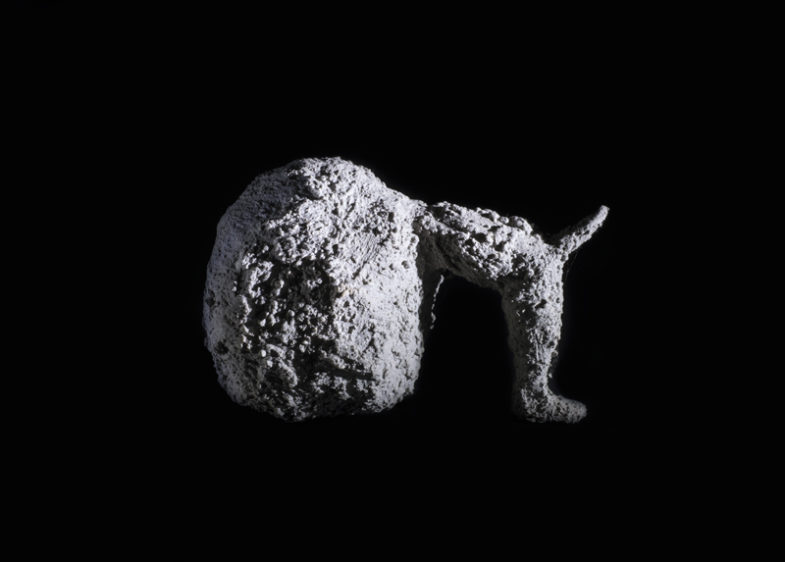

Ho continuato il fecondo confronto con amici e amiche artigiani quasi come un atto terapeutico. Mi hanno ospitato nelle loro botteghe mettendomi a disposizione le loro conoscenze, materiali e immateriali. Senza sapere bene dove mi avrebbe portato questa strada, ho insistito nel produrre queste piccole opere che nella loro struttura hanno la stessa incompiutezza di ogni essere vivente al di fuori del proprio habitat. L’idea che si faceva largo era che avrebbero dovuto essere ospitate in un luogo a suo modo sacro, fondersi con esso, trovando un loro proprio rifugio. E via via che andavo avanti, osservando il nostro presente tecno-arcaico, andavo immaginando un passato futuristico – poco più che una suggestione – che buttai giù come un soggetto che recita così:

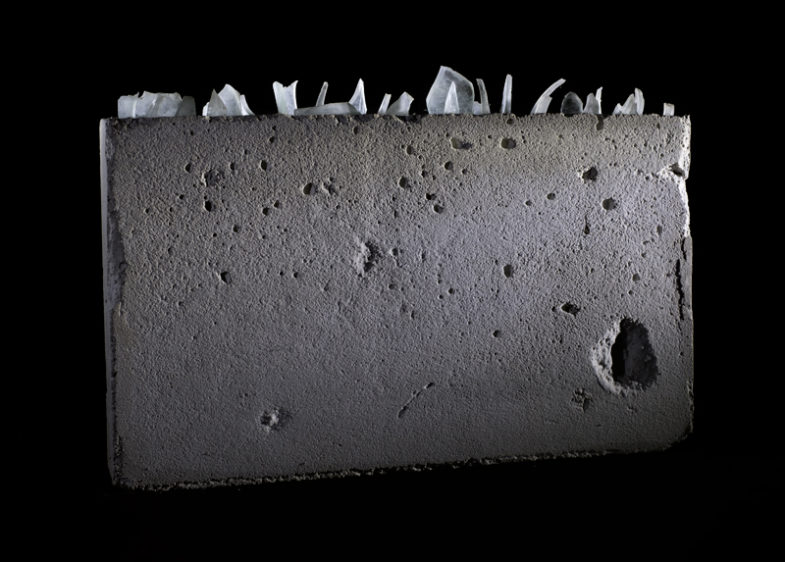

Solidi è un film di fantascienza di infimo ordine. Inizia con una tempesta incandescente che riduce a poche centinaia la nostra specie. La terra, cotta, andando a spegnersi imprigiona in un inconsapevole ultimo atto molti esseri viventi (il flashback pompeiano è pressoché immediato). Anni dopo un’equipe di archeologi scavando trova. Cosa? Pezzi di mediaevo, vuoti da cementificare: è la loro più ghiotta occasione di capire chi (o cosa) siamo stati in questo sprint di partenza del ventunesimo secolo rivelatosi poi, a ben vedere, un rush finale senza vincitori.

Nulla più che un canovaccio dove tèssere il proprio sguardo su un’opera che più che aperta è squarciata. Ancor più coerentemente lo si direbbe plot, ma poi che verbo gli si potrebbe affiancare? La lingua sarebbe monca come molti dei personaggi di questa storia, e quest’afasia potrebbe narrare – seppur involontariamente – di quella colonizzazione così chirurgicamente data (dai big data) da risultare invisibile, di un innesto dai più cercato e voluto, ma non per questo privo di conseguenze. Si pensi solo al fatto che nel linguaggio che ogni dispositivo ci impone “scorre una linfa politica carica di gerarchie e di potere; una linfa che si trasmette a noi poiché, come ogni altro linguaggio, essa porta con sé mappe culturali e paradigmi di relazione. Porta con sé e trasmette una visione del mondo esplicitamente capitalistica e oligarchica nonostante i suoi travestimenti”.

Pochi indizi dunque, piccoli tagli di luce (e ombre) sparsi stocasticamente per plasmare forme e dar corpo a queste ipotetiche ma solide testimonianze di un’archeologia dell’avvenire. (cyop&kaf, Napoli, 2019 / fotografie di Mario Spada)

acquista il libro qui <