decollato

saldi di stagione

cyopekaf_fuoco_53

cyopekaf_fuoco_47

cyopekaf_fuoco_39

cyopekaf_fuoco_36

cyopekaf_fuoco_26

cyopekaf_fuoco_23

cyopekaf_fuoco_12

cyopekaf_fuoco_07

container

terracotta

guerre tiepide

il popolo afono

everyday

selfdestruction (parte 1)

selfdestruction (parte 2)

romeo e giulietta

flebile

oro sodo

pre(carie)

gravidanza sterile

suici(dio)

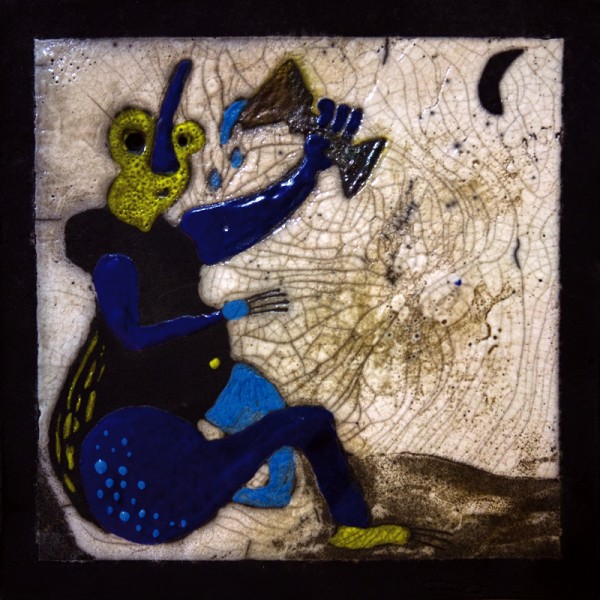

guerriero 2

guerriero 3

guerriero 1

la peste

sole sciolto

(s)carpe diem

sangue blu

r5

frati d'italia

verso il golgota (parte 2)

verso il golgota (parte 1)

la lingua

interno notte (parte 1)

interno notte (parte 2)

nuovo urbanesimo

dalla culla al barile

re mida (il contagio)

avodàfon

ferocia

in(digestione)

universale

next generation

libbbertà

omicidio, forse

misentropia

le mani sulla pietà

malacqua

digitale terrestre

antennati

cover

fuoco @ overfoto / napoli

fuoco @ overfoto / napoli

fuoco @ overfoto / napoli

fuoco @ overfoto / napoli

Fuori controllo

La Cumana che arriva alle nove a Montesanto vomita un numero di persone inverosimile. Ci si chiede come solo due vecchi vagoni riescano a contenerle. Sono i residenti di quella periferia che inizia in centro e non si sa dove finisce. Lavorano negli uffici, nei negozi, o sono studenti in estremo ritardo. La capostazione, animale mitologico mezzo donna mezzo tonsille, urla di entrare in fretta. Il treno che fa il viaggio al contrario è, ovviamente, mezzo vuoto. Ci siamo noi e qualche altro indigeno, il resto sono africani, sri-lankesi, indiani. Ognuno di loro ha con sé quell’ormai tipico rettangolo di legno, con un buco come manico, che usano per esporre le merci. Altri usano i carrozzini ma il contenuto non cambia: occhiali da sole, bracciali, collane, giocattoli da vendere, polizie permettendo, nei vari mercati rionali scanditi dalle fermate del treno. Roberta, la persona speciale che ci ha permesso di realizzare il lavoro che vedrete in questo libro, abita nella campagna tra Cuma e Licola. Guardando fuori dal finestrino – mentre la città si dissolve, le case si fanno più basse e la campagna prende il sopravvento – ci perdiamo nei ricordi. Parlando tra noi delle prime volte in cui abbiamo visto Licola, non salta fuori il mare ma le puttane…

Il padre di Shisha non trova il figlio da ore. Noi sappiamo dov’è, anzi, dove sono. Perché non è solo, con lui c’è anche Testa di chiodo, che, non lo ammetterà mai, si è innamorato di Azzurra, una nigeriana che si prostituisce sulla Domitiana. Scopano nella campagna immediatamente ai margini della strada, spesso in piedi, col caldo e col freddo. Qualcuno di noi, in motorino, li raggiunge per avvisare che il padre di Shisha è molto incazzato e che sarebbe meglio si facessero trovare tra mezz’ora alla stazione della Cumana con una buona scusa. Io salgo in macchina con il padre per andarli a recuperare. Lungo il tragitto nessuna parola. «Papà, eravamo alla festa di Azzurra, un’amica di Daniele, scusa». Resto seduto al mio posto. Al ritorno ancora silenzio, ma è l’ouverture di un’imminente sfuriata domestica. Dallo specchietto retrovisore intravedo risate sotto baffi appena accennati.

…e i treni.

Verso l’una di notte. Il treno, un unico treno, assopito, ci aspetta in banchina sotto un manto d’umidità che poco a poco penetra anche nelle ossa. I cani della zona si avvicinano abbaiando e per evitare di svegliare il custode della stazione – non vorremmo disturbarlo, non vorremmo essere sparati – li accarezziamo, ci giochiamo qualche minuto. È anche un prender tempo, confidenza con il luogo, per capire se tutto è tranquillo. Silenziosamente scegliamo il posto del vagone che preferiamo, evitando di coprire i disegni più recenti: un codice ha più valore se non scritto. L’indice preme sul tappo della bomboletta, prima senza esitazione, poi, appena congelato, si indurisce e bisogna soffiarci sopra, leccarlo se necessario. Lo scheletro dell’opera, le ossa del senso, il riempimento colorato: la nebulosa di pigmenti si sospende a mezz’aria intrappolata dalle goccie di brina, l’aria è irrespirabile. Usiamo una maschera a volte. Qualche macchina attraversa il passaggio a livello. Finito. Non contenti apriamo le porte, saltiamo dentro e, nero d’inferno alla mano, scriviamo ovunque. Vandalismo puro, ribelli senza causa. O pausa?

Alla stazione di Licola, quaranta minuti e tre coincidenze dopo, ti aspetta l’odore del depuratore di Cuma (vedi Sangue amaro, L’ancora del mediterraneo, 2010) e, qualche centinaio di metri più avanti, gli ultimi ragazzi africani, quelli che nessuno ha raccattato per un qualsiasi lavoro giornaliero. In edilizia o in agricoltura per loro poco cambia, è la stessa misera paga che però, briciola dopo briciola, può aiutare chi gli è caro ed è rimasto al paese d’origine. Intanto sorridono. Ingenuamente, forse troppo, ci chiedevamo: lavorano, si fanno un culo così: ma che cazzo avranno da ridere? Ce l’ha spiegato bene un ragazzo africano intervenuto in un’assemblea organizzata subito dopo i fatti di Rosarno: «È Paura. Semplicemente paura», e non solo. «Paura di far paura – aggiunge -. Tanto da cambiare strada di notte quando incrocio un italiano. Per evitare di spaventarlo».

La strada per casa di Roberta è a scorrimento veloce, senza marciapiede. Meglio uscire dal guard-rail. Costeggiamo un fiumiciattolo di fogna a cielo aperto seguendo la via del mare. Più avanti c’è l‘acropoli della Sibilla Cumana ma noi giriamo prima, soffocando sul nascere le domande che avremmo voluto porle. Quando nel vicolo l’asfalto ha già lasciato il posto alla terra, al fango, alle buche, la strada si sdoppia e c’è un albero, un melograno rinsecchito al quale c’era attaccato, ma solo una volta, un asino silenzioso. Lei ci accoglie sempre sorridendo, ci offre per colazione thè e arance. Il laboratorio è il regno del caos. I molti cani della casa contribuiscono, con i loro involontari colpi di coda, a buttar giù pezzi di ceramiche in lavorazione. È iniziato tutto così, per curiosità. Possiamo venirti a trovare una volta? Vogliamo vedere quello che fai. Possiamo provare a fare una mattonella anche noi? Possiamo?… L’appuntamento si è fatto mensile, poi settimanale: regolare. Per tre anni circa. Ci siamo appassionati. Non solo al lavoro con la ceramica, ma al tragitto verso la campagna, ai suoi tempi, alle immersioni nella vicina pineta, le fughe verso il mare. Ma soprattutto abbiamo ritrovato nel fuoco la stessa perdita del controllo che sperimentiamo da anni disegnando per strada. L’imprevisto che ti sorprende: la luce blu di notte fa paura, qualcuno dal balcone lancia bottiglie di vetro, un altro sorride e domanda perché lo fai. Così, anche nelle fiamme, per quanto si può tentare di prevedere, un colore che brucia reagisce sempre in maniera diversa, basta una folata di vento, un granello di polvere per alterare i tuoi piani. E allora ci si attrezza per tirare fuori il meglio dal caso. Ma non è così anche nella vita? Siamo agìti avrebbe detto Carmelo Bene.

Col sole il laboratorio finisce all’aria aperta. Dietro di noi la terra coltivata dal nonno di Roberta, la bidonville delle galline e una voliera per pappagalli. Un gatto si prende cura di sé puntando una zampa al cielo e la lingua ai genitali. In alcune giornate, quando il vento è favorevole, la puzza del depuratore va altrove e allora sì che sembra di essere in campagna, una campagna per di più vicino al mare, circondati dalla bellezza. Ma è un’impressione appunto. La bellezza, dove si semina tempesta e raccolgono macerie, non può essere che l’inferno. (c&k)